最近、発電の「見える化」という表現を見聞きすることが増えました。発電が「見える」ことによってどんなメリットがあるのか、また問題点はないのかなど、気になっている方も多いでしょう。この記事では、発電の見える化に関する基礎知識を初心者の方にもやさしく解説しています。

発電の見える化とは?

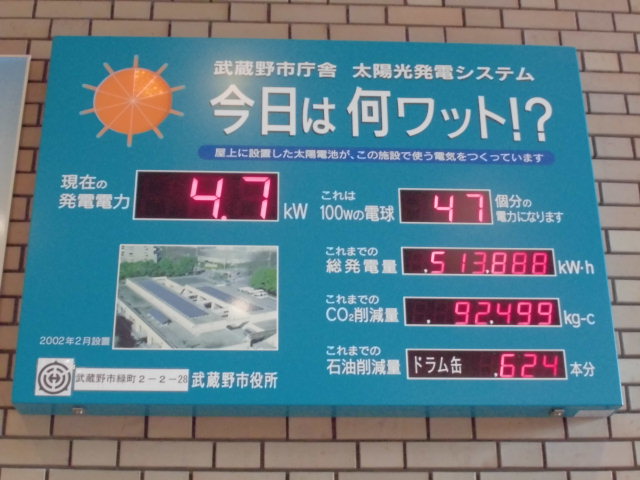

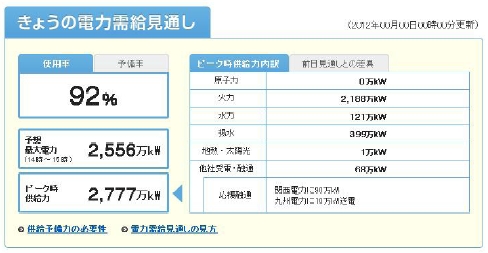

出典:武蔵野市

発電の見える化とは、発電量や消費量、さらに予測データを定量的に表示し、状況を判断できるようにする「エネルギーのダッシュボード」のような存在です。ダッシュボードとは、複数の情報を一つの画面にまとめて表示するツールのことです。

電力は基本的に蓄えることが難しく、使う瞬間に作られるため、需給のバランスが崩れると停電のリスクが高まります。だからこそ無駄にならないように、リアルタイムで需要や供給の状況、使用率などを確認できる仕組みが必要なのです。実際に東京電力の「でんき予報」では、その日の需要見通しや使用率を1時間ごとに更新して公開しており、翌日の見通しまで確認できます。

さらに広域的な機関であるOCCTO(電力広域的運営推進機関)では、エリアごとの発電量や再生可能エネルギーの抑制実績を公開しており、外部機関が解析に活用しています。こうした取り組みによって、電力の“いま”を社会全体で共有できるようになっています。

発電の見える化のメリット

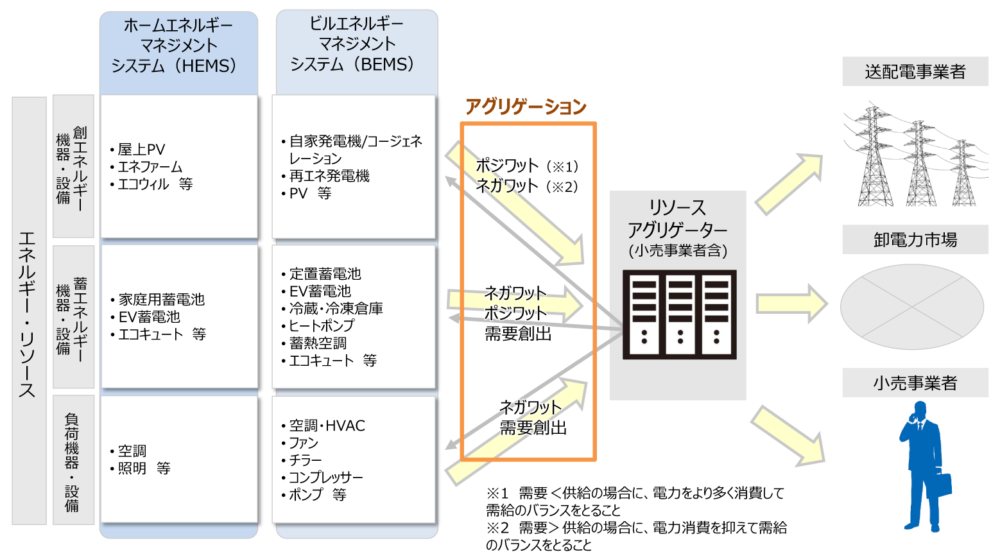

出典:資源エネルギー庁

発電の見える化のメリットは、おもに以下のとおりです。

- 省エネや節電を促進できる

- 設備の運用を最適化できる

- 社会全体の電力需給の安定に貢献できる

- 節電への意識を自然に高められる

- 企業や家庭が無駄のない運用を考えるきっかけになる

- 「見える化 → 効率化 → 最適化」という省エネの基本プロセスを実現できる

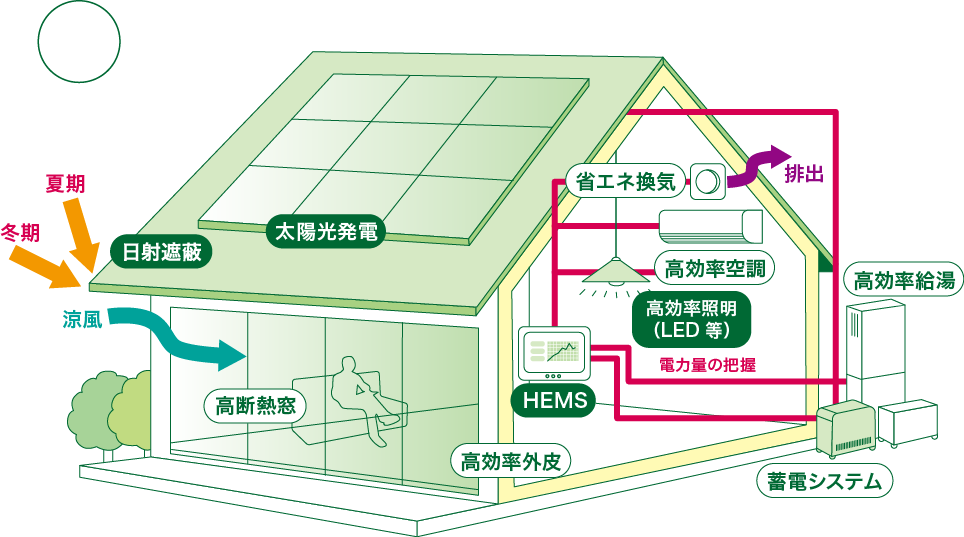

- BEMSやHEMSを通じて家庭や建物のエネルギー管理を効率化できる

- 太陽光発電・蓄電池・EVの充放電を組み合わせて効率的に活用できる

発電の見える化には、省エネや節電を促進し、設備の運用を最適化し、さらには社会全体の需給安定に貢献するという大きなメリットがあります。なぜなら、人は「見えないもの」を意識して改善することが難しいからです。

電気の消費や発電の状態が目に見えるようになれば、自然と節電への意識が高まり、また企業や家庭が無駄のない運用を考えるきっかけになります。たとえば資源エネルギー庁の資料でも「見える化→効率化→最適化」という流れが省エネの基本であり、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)やHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)がその中心的役割を担うと整理されています。

実際に家庭ではスマートメーターやHEMSを通じて発電量や消費量を確認し、太陽光発電や蓄電池、さらにはEVの充放電を組み合わせて効率的に使うことが可能です。つまり、発電の見える化は単なる数字の表示にとどまらず、省エネの第一歩であり、社会全体の安定運用を支える重要な仕組みなのです。

発電の見える化が抱える課題

出典:資源エネルギー庁

次に、発電の見える化が抱える課題は、おもに以下のとおりです。

- スマートメーターの電力データから生活パターンが推測されるため、プライバシー保護が必要

- 機器や事業者ごとにデータ形式や更新間隔が異なると、比較や連携が難しくなる

- データ形式の違いが利用者に誤解を与える恐れがある

- 公開されるデータの推計方法や前提条件が不明確だと、誤った解釈につながる可能性がある

- 情報の品質を確保しなければ、正しい省エネ行動につながらない

- 利用者の理解度が十分でない場合、見える化の効果が限定的になる

- オプトアウト制度(利用者が選択できる仕組み)など、制度面での整備が不可欠

発電の見える化には大きな利点がありますが、一方でプライバシーの保護、データの標準化、情報の品質確保、そして利用者の理解度という課題も存在します。なぜなら、スマートメーターが収集する電力データは更新頻度が高く、そこから生活パターンを推測できてしまうため、個人情報の扱いに注意が必要だからです。

加えて、機器や事業者ごとにデータの形式や更新間隔が異なれば、比較や連携が難しくなり、利用者に誤解を与える恐れもあります。実際に経産省の審議会資料でも、スマートメーターの全国導入にあたって、利用者が選択できる仕組み(オプトアウト制度)やプライバシー保護の観点が議論されています。

さらに、公開されるデータの推計方法や前提条件が明示されなければ、利用者は誤った解釈をしてしまう可能性があります。したがって、便利さとリスクを両立させるためには、制度面での整備やデータ形式の標準化、そして分かりやすい説明の充実が欠かせないのです。

発電の見える化の導入実績

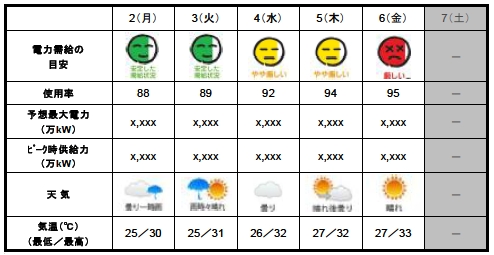

出典:関西電力

日本における発電の見える化は、広域レベルから地域、そして家庭に至るまで幅広く導入が進められています。おもに以下のような機関で導入実績があります。

- OCCTO(電力広域的運営推進機関)

- 大手電力会社の「でんき予報」

- 各家庭に設置されるスマートメーター

広域的には、OCCTO(電力広域的運営推進機関)がエリアごとの需給データや再エネ発電量、抑制実績を公開しており、研究者や事業者がそのデータを分析・活用しています。これらのデータは、より効率的な発電や電力供給に役立てられています。

地域レベルでは、大手電力会社の「でんき予報」が代表例で、需要と供給、使用率を継続的に更新し、算出方法も公開しています。各地域の大手電力会社が独自の方法で情報提供を行っており、エリアごとに利用者が電力の状況を把握できるようになっています。

参考:東京電力「でんき予報」

家庭レベルでは、スマートメーターの設置が全国で進められており、2025年度中にはほぼ完了する見込みとされています。これにより、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)などを通じて家庭の発電量や消費量が可視化され、太陽光や蓄電池との組み合わせで最適な電力利用が可能になります。

参考:東京電力公式サイト

こうした取り組みから、日本国内の発電の見える化はすでに実装段階にあり、今後さらに広がることが期待されています。

発電の見える化は本当に必要?

出典:中部電力

発電の見える化は本当に必要なのかという疑問をお持ちの方も一定数いますが、結論から申し上げますと、必要であると断言できます。

特に今後、再生可能エネルギーの割合が高まるほど、その重要性は増していきます。太陽光や風力は天候によって発電量が大きく変動するため、需給バランスをとるには見える化された情報をもとにした行動が欠かせません。見える化があれば、需要家はピーク時間を避けて使用をシフトする「ピークシフト」が可能となり、さらに蓄電池やEVの充放電を効果的に活用することができます。

実際にOCCTOの公開データや「でんき予報」は、需給がひっ迫する際の注意喚起や翌日の見通し提示に活用され、社会全体の合意形成に貢献しています。また政策面でも、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)やHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を通じて「見える化から運用改善へ」という流れが明確に打ち出されています。つまり、発電の見える化は単なる情報提供にとどまらず、脱炭素社会と安定供給を両立させるための土台となる仕組みなのです。

電力の効果的な活用には蓄電池の設置が有効です。蓄電池について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にして下さい。

まとめ

電気は「使う瞬間に作られる」特性を持つため、発電の見える化は省エネや投資判断、さらには需給の安定に直結する大切な取り組みです。日本ではすでにOCCTOのデータ公開や「でんき予報」、そして家庭のスマートメーターとHEMSの普及によって、社会全体で電力を共有・最適化する基盤が整いつつあります。今後はプライバシーや標準化、そしてわかりやすい情報発信を進めることで、誰もが正しく行動につなげられる仕組みへと進化させることが求められています。発電の見える化がもたらす成果に今後も注目してみましょう。