私たちが普段運転している車を、将来は「人が運転しなくても動く車」に変えてしまうかもしれない技術――それが「自動運転」です。すでに高速道路での部分的な運転支援は実用化されており、法律も整備が進んでいます。本記事では、自動運転の基本から仕組み、メリットや課題、そして日本での現状までを、初心者の方にも分かるやさしい言葉で解説します。

自動運転とは?どんな技術?

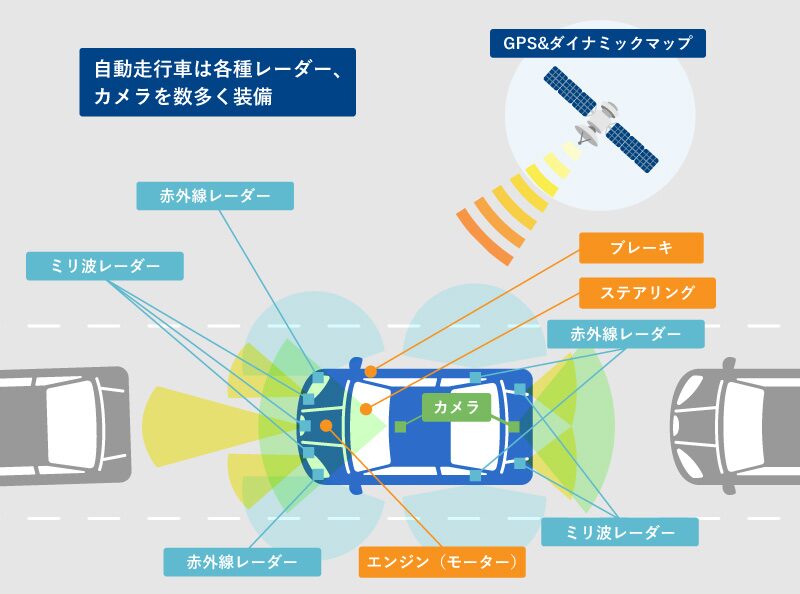

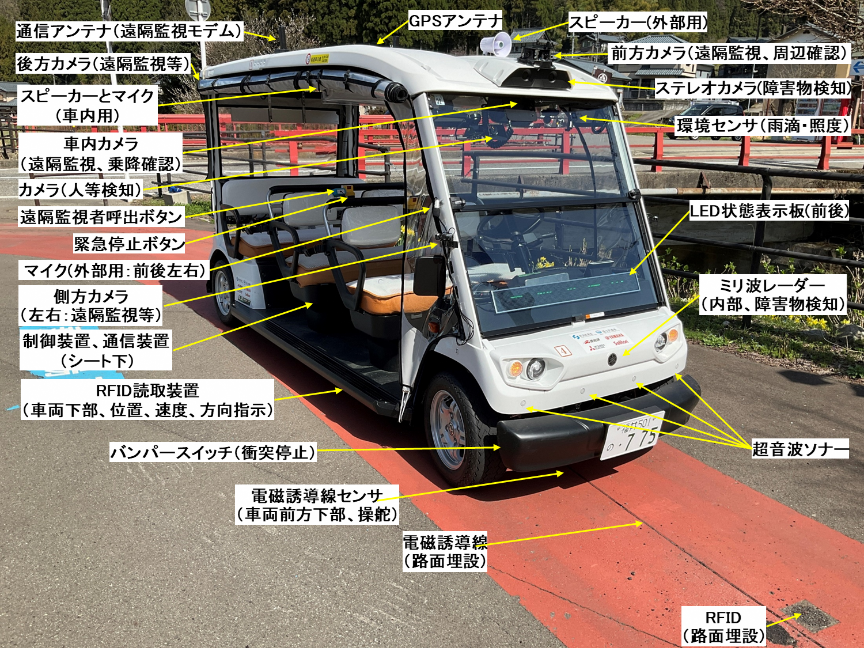

画像引用:愛知県ITS推進協議会

「自動運転」とは、運転において人が行う「見る・考える・操作する」ことを、システムや機械が代わりにやってくれる技術のことです。たとえば、アクセルやブレーキ、ハンドルの操作を人の代わりに行うことで、安全に運転をサポートしてくれます。今は「少しだけ手伝ってくれる機能」から、将来的に「人が運転しなくてもいい車」まで、段階的に進んでいます。実際に市販されている車にも、この技術を応用した運転支援システムがすでに搭載されています。

自動運転にはレベル「0~5」がある

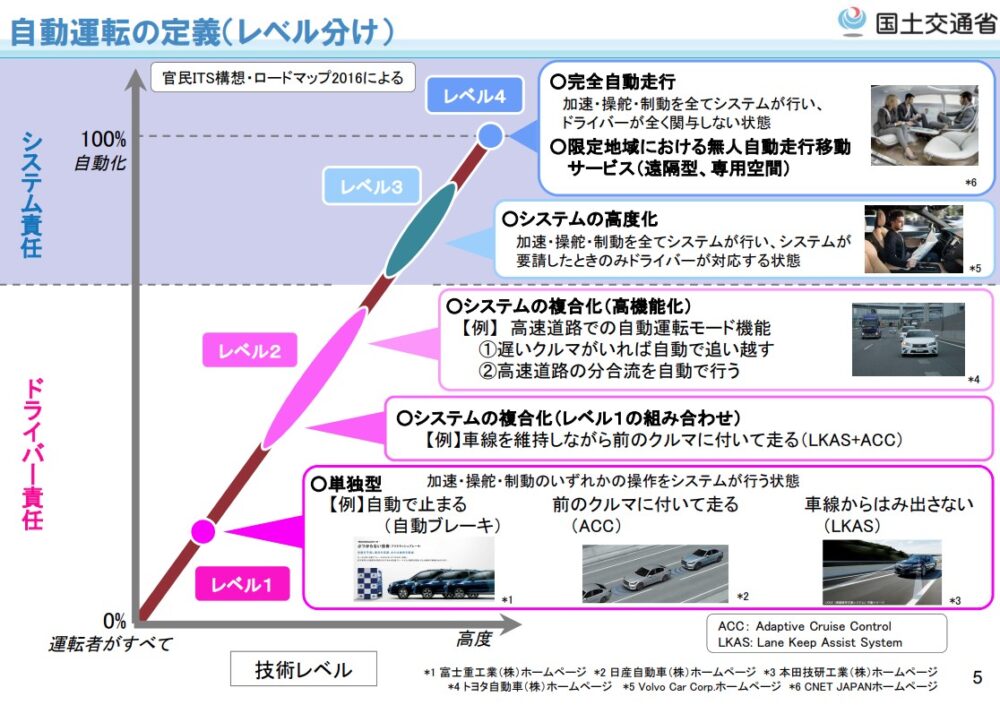

画像引用:国土交通省

自動運転には「レベル0」~「レベル5」の6段階があり、どれだけ自動でできるかによって分類されています。

- レベル0:すべて人が運転(自動運転なし)

- レベル1:アクセル/ブレーキかハンドルのどちらかが部分的に自動

- レベル2:アクセル/ブレーキとハンドルのどちらも部分的に自動

- レベル3:特定の条件下なら、システムがすべての運転操作を行うが、必要なら人が戻る

- レベル4:特定の場所や条件で、完全に自動運転できる(人は不要)

- レベル5:だれも運転席にいなくても、どこでも完全に自動で走行できる未来の段階

自動運転の仕組みとは?

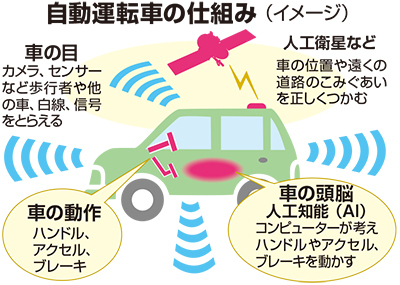

画像引用:高校生新聞ONLINE

自動運転がうまく走るためには、①認識(見る)・②判断(考える)・③操作(動く)という3つの要素が大切です。

- 認識:カメラ、レーダー、LiDAR(ライダー)、超音波センサーなどが周りの人や物、道路の線や標識を認識します。

- 判断:AI(人工知能)が、周囲の様子をもとに「止まろう」「曲がろう」と考え、最適な行動を判断します。

- 操作:アクセル、ブレーキ、ハンドルを自動で操作することにより、実際に車を動かします。

さらに、安全のためにGPSや高精度な3次元地図、車やインフラとの通信(V2X)も使われ、自分の位置や周りの状況を正確に知って運転できます。

自動運転のメリットとデメリット

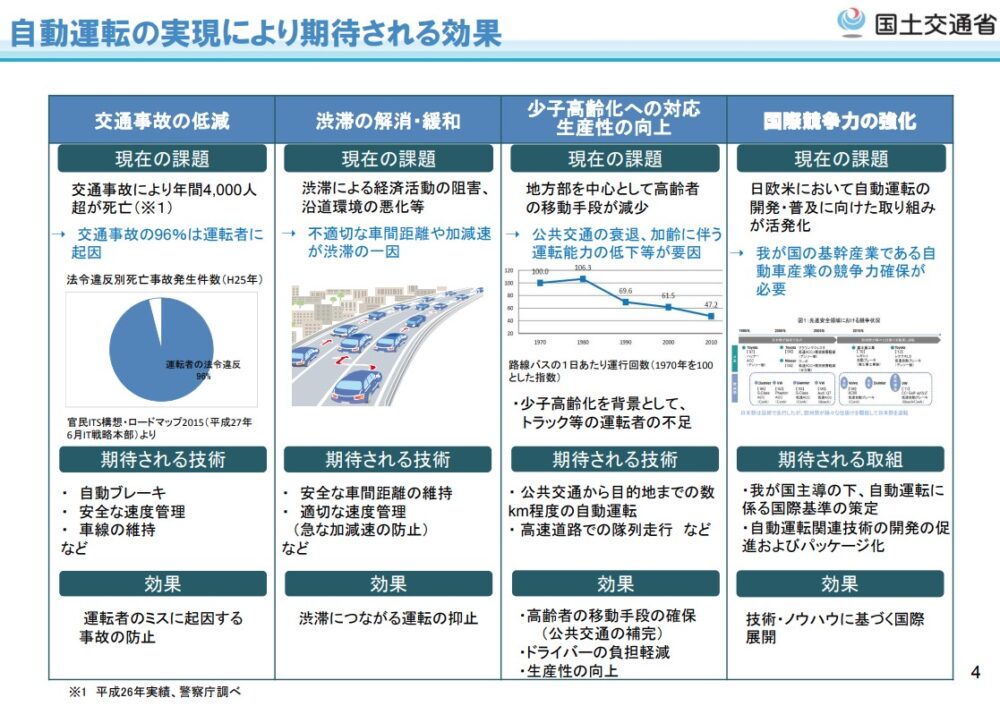

画像引用:国土交通省

自動運転のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 交通事故を減らす可能性がある

- 渋滞や環境への負担を減らしやすくなる

- 高齢者や運転に不慣れな人でも移動しやすくなる

- 移動中をもっと快適に過ごせる可能性がある

これらは安全でスムーズな移動を実現するポイントですね。

一方でデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 技術がまだ発展途中で、完ぺきではない

- 法律や交通ルール、社会の受け止め方が追いついていない部分もある

- 完全自動(レベル5)はまだ実用化されておらず、人が監視や対応する必要がある場面が多い

完全な自動運転を市販化するためには、高い安全性が確保されていなければならず、今後は法律や交通ルールなどの整備が求められるでしょう。

日本での自動運転の現状は?

画像引用:経済産業省

日本でも、自動運転の実用に向けた法整備や実験が進んでいます。

2020年4月:道路交通法などが改正され、レベル3の自動運転が公道で認められるようになりました。

2023年4月:さらに進めて、レベル4の自動運転を使った交通や配送サービスが、限定された地域で使えるようになりました。同年5月には、産業技術総合研究所が福井県永平寺町でレベル4での自動運転移動サービスを開始しています。これは、運転席に人のいない車両が一般の公道を遠隔監視・操作のみで走行するもので、日本初の事例です。

政府は、2025年度までに少なくとも40ヵ所でレベル4のサービスを実現する目標を掲げています。

このように、今はまだ少しずつですが、自動運転がだんだん身近になっている状況です。

大阪・関西万博(EXPO 2025)でも自動運転バスが導入されているので、興味のある方はこちらの記事も参考にして下さい。

まとめ

自動運転とは、「見る・考える・操作する」という人の運転の一部をシステムが手助けする技術で、レベル0~5の段階があります。技術の核は「認識・判断・操作」です。

メリットには安全性の向上や移動の自由度の拡大があり、課題としては技術・法律・社会の仕組みづくりがあります。日本ではすでにレベル3、2023年からはレベル4も限定的に使われるようになり、2025年までにもっと広がる見通しです。

将来、誰でも安心して自動で移動できる世界が訪れる――そんな未来がすぐ近くまで来ています!