現代の地球では、産業の発展により長年多くのCO₂(二酸化炭素)が大気中に排出され続けており、地球温暖化の原因となっています。そこで注目されているのが「DAC」という技術です。この記事ではDACという技術の仕組みやメリットなどを、初めて知る方にも分かりやすいようにやさしく解説しています。

DACとは?

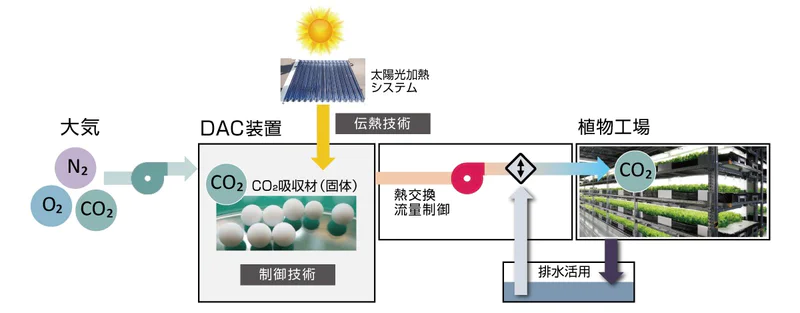

画像引用:東京都立大学

DAC(Direct Air Capture、直接空気回収技術)は、簡単に言うと「大気中のCO₂を直接取り除く技術」です。CO₂を大気中から直接取り出すには特殊な装置を使います。工場の煙などからではなく、空気そのものからCO₂を回収するので、装置をどこでも設置できるように設計されています。空気をファンで取り込み、特殊なフィルターや化学物質を使ってCO₂だけを吸着・分離します。

おもな方法には以下の2つがあります

- 液体方式:水酸化ナトリウムやカリウムなどのアルカリ溶液に空気を通し、CO₂を化学反応で取り出します。

- 固体方式:アミンなどを染み込ませたフィルターでCO₂を吸着し、加熱することでCO₂だけを放出します。

取り出したCO₂は、圧縮して地下に貯めたり、燃料や建材などに再利用したりします。

CCS(工場の煙からCO₂を回収・貯留する技術)と異なり、DACは「排出源に関係なく、空気中のCO₂をどこでも回収できる」のが大きな特徴です。

DACのメリット

画像引用:EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

DAC技術には次のようなメリットがあります。

- どこでも設置できる柔軟性:空気さえあれば場所を選ばず設置可能で、土地面積も森林と比べてずっと小さくて済みます。

- 規模の拡張がしやすい:必要な場所・規模に応じて増やせる構造で、大気全体のCO₂を取り除くのに向いています。

- 再利用や貯留が自由:回収したCO₂は地中に貯める(貯留)ことも、燃料やコンクリート、飲料の炭酸などに使う(再利用)こともできます。

- 削減しきれないCO₂への対処:航空機や船舶など、排出が難しい分野のCO₂を補うために、最後の手段として役立ちます。

DACの技術は「EXPO 2025 大阪・関西万博」でも紹介されています。大阪万博について知りたい方は、こちらの記事も参考にして下さい。

DACのデメリット

一方、DACには以下のようなデメリットもあり、今後の実用化に向けて課題となっています。

- コストが非常に高い:現在のところDACによる処理には、1トンあたりのCO₂につき約4万円~約15万円かかるとされており、これは排出権の価格よりずっと高く、普及の障害になっています。

- 大量のエネルギーを使う:空気中のCO₂濃度は約0.04%しかないため、取り除くには多くの電力や熱が必要です。

- 実用化がまだ限られている:世界で稼働しているのは小さな規模のプラントが中心で、地球規模のCO₂削減にはまだほど遠い状態です。

- 費用対効果とエネルギー効率の課題:発電所などから直接CO₂を捕まえる方法(CCS)の方が効率的で安価な場合が多く、DACだけに頼れないジレンマがあります。

DACの国内での導入実績

画像引用:EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

日本では既にさまざまな企業がDACの研究や試験に取り組んでおり、以下のような実績があります。

- 日本ガイシ:セラミック製のDAC用フィルター開発を進めており、2025年から実証試験を開始。2030年ごろの量産化を目指しています。

- 参考:日本ガイシ公式サイト

- 川崎重工業:宇宙船や潜水艦向けのCO₂分離技術を応用し、省エネな固体吸収材を使ったDACを開発。鹿島建設と連携し、カーボンネガティブ型コンクリートの研究も進めています。

- 参考:川崎重工業「ANSWERS」

- 日揮ホールディングス:LNGの未利用な冷熱を活用する技術を開発中で、2029年度末には商用プラントの設計完了を目指しています。

- 参考:日揮ホールディングス公式サイト

その他の企業(双日、清水建設、カーボンエクストラクトなど)も建物に導入する形のDACを進めています。

これらはまだ本格商用化には至っていませんが、既に動き始めている点は注目すべきです。

DACは意味がない?

一部の専門家や批判的な立場の人々の中には、「DACは意味がない」と主張する人もいます。彼らがDACを「意味がない」と主張する理由はおもに次の3つです。

- コストが高すぎる:現在のDACはCO₂を1トン取り除くのに約4万円以上かかり、削減効果に比べて費用が大きすぎると指摘されています。

- エネルギー消費が多い:空気中に含まれるCO₂はわずか0.04%しかないため、分離には大量の電力や熱が必要です。そのため「むしろエネルギーを浪費しているのでは」と批判されることがあります。

- 本質的な解決にならない:CO₂排出を減らす努力を続けなければ意味がなく、「DACに頼ると削減の努力が遅れるのでは」と懸念されています。

また、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームも、科学誌 One Earth において「DACに頼りすぎるのは危険だ」と警鐘を鳴らしました。特に、大量導入を前提にした気候モデルが現実的ではないことや、必要となる電力規模が非常に大きいことを強調しています。

こうした意見はもっともであり、DACが完璧な技術ではないことを示しています。しかし、これらを踏まえてもDACの価値は小さくありません。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、世界のCO₂排出を「削減するだけでなく取り除くこと」も必要だと明言しています。

特に鉄鋼業、化学工業、セメント・窯業・土石製品製造業、航空・海運業などの「素材産業」や、建設業などCO₂排出の削減が難しい分野では、DACのような技術が不可欠な対策になる可能性もあります。

また、MITも「DACが全く無意味だ」とは主張していません。むしろ「DACは削減の代わりではなく補完的な手段であり、研究や開発を続ける価値はある」と結論づけています。

つまりDACは万能な解決策ではないものの、CO₂排出の削減が難しい分野を補う“最後の切り札”として重要視されているのです。今はコストや効率に課題があるものの、研究や規模拡大によって将来の重要な技術になると期待されています。

まとめ

画像引用:資源エネルギー庁

DAC(直接空気回収技術)は、大気中のCO₂を直接取り除くことで地球温暖化対策に貢献する新しい方法です。どこでも設置でき、再利用や貯留まで可能な点が強みです。しかし現在はまだ高コストで、エネルギーが多く必要など多くの課題も抱えています。課題を克服するために日本でも技術開発や実証が進んでおり、将来のカーボンニュートラル実現には重要な鍵となる可能性があります。今後のDACの進歩に期待しましょう。

CO₂排出の削減に関する基礎知識を知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。