地球温暖化への対策が急務となっている現代において、「ネットゼロ」という言葉をよく聞くようになってきました。しかし、ネットゼロとは何なのか分からないという方もまだ多いでしょう。本記事では、ネットゼロの意味やメリットと課題、国内での導入事例、そして「意味がないのでは?」という疑問に対する回答まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

ネットゼロとは?

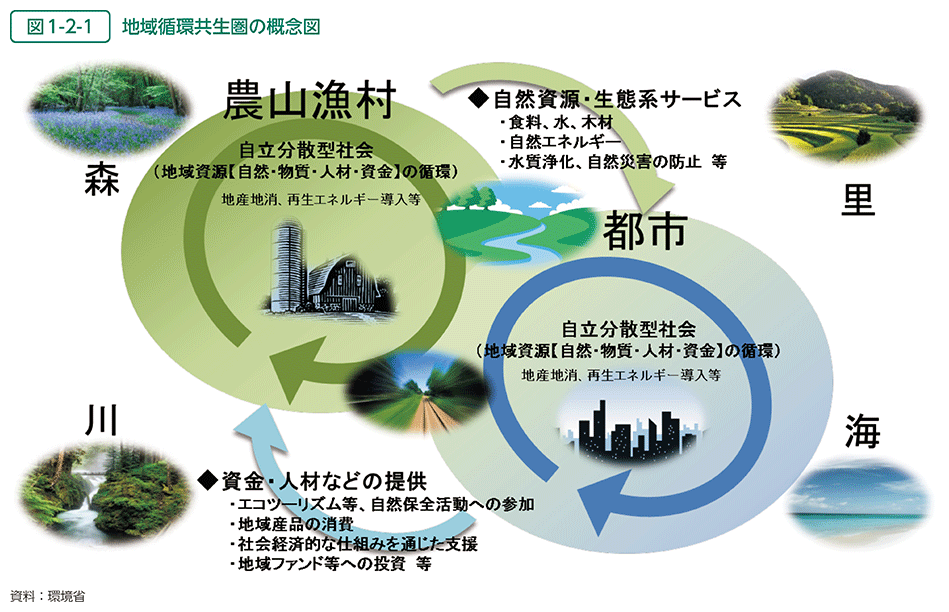

画像引用:環境省

ネットゼロとは、人間の活動によって排出される温室効果ガスの量と、森林や技術で吸収・除去する量を釣り合わせ、実質的にゼロにする考え方です。

より具体的に言うと、発電やガス、乗り物などで排出されるCO₂(二酸化炭素)などをできる限り減らし、残った分は森林を増やして植物にCO₂を吸収してもらったり、新しく開発した技術によってCO₂を吸収・除去して、結果的に「足し引きゼロ」にすることを目指すものです。

ネットゼロは既に地球温暖化を防ぐために各国や企業が共通で掲げる目標となっており、日本も2050年までに実現することを宣言しています。

なぜネットゼロが重要かというと、地球温暖化は大気中に増え続けるCO₂などが原因で進んでおり、少なくともCO₂については、ネットゼロに到達した時点で温暖化の進行が止まると科学的に整理されているからです。

実際、国連やIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は「まず排出を大幅に減らし、どうしても残る分だけを森林吸収やCCS(回収・貯留技術)、DAC(直接空気回収)といった手段で補う」という原則を示しています。つまりネットゼロとは、ただ単に“ゼロに見せかける”ことではなく、排出削減を最優先にし、残りを高品質な方法でバランスさせる仕組みなのです。

出典:IPCC

ネットゼロのメリット

画像引用:環境省

ネットゼロを達成することのメリットは、おもに以下のとおりです。

- 気候リスクを下げながら経済や社会の持続可能性を高められる

- 燃料輸入リスクの低減やエネルギー価格の安定につながる

- 新しい雇用や投資機会が生まれ、経済成長と環境対策を両立できる

- エネルギー安定・健康被害の減少・新産業育成など、社会全体に恩恵が広がる

ネットゼロを目指す最大のメリットは、気候リスクを下げつつ経済や社会の持続可能性を高められる点にあります。たとえば国際エネルギー機関(IEA)のシナリオでは、省エネの徹底や再生可能エネルギーの拡大、輸送や産業の電化が進むことで、燃料輸入のリスクが減り、エネルギー価格の急変にも強い経済を作れると示されています。これにより新しい雇用や投資機会が生まれ、経済成長と環境対策を両立できるのです。

日本でも2030年の電源構成において再エネを中心に据え、省エネの推進や電化の加速とあわせて、2050年のカーボンニュートラルに向けた道筋を描いています。これらの取り組みによって、エネルギーの安定確保や大気汚染による健康被害の減少、新産業の育成が期待され、社会全体に恩恵をもたらすのがネットゼロの大きな魅力です。

出典:IEA

ネットゼロが抱える課題

一方で、ネットゼロを達成するためには以下のような課題の克服が求められます。

- 温室効果ガスの削減スピード不足とオフセットの質への疑問

- 温室効果ガスの測定方法や除去の扱い方によって評価が変わる

- 追加性や持続性の欠如および過大な削減量の主張

- 温室効果ガスの排出削減を先行させ、除去は質を重視して慎重に扱う姿勢が必要

ネットゼロが抱える課題のひとつは、温室効果ガスの削減スピードがまだ不十分であること、もうひとつはオフセットの質に疑問が残ることです。オフセット(カーボン・オフセット)とは、日常生活や経済活動で発生する温室効果ガスのうち、削減努力をしてもどうしても削減しきれない分を、他の場所での温室効果ガスの削減・吸収活動によって埋め合わせ(オフセット)するという考え方のことです。IPCCは温室効果ガス全体でネットゼロを達成する場合、測定の方法や除去の扱い方によって評価が大きく変わると指摘しています。

出典:IPCC

実際、企業がカーボンクレジットを利用する際に、十分な追加性や持続性が確認されないプロジェクトが批判の的となり、過大な削減量が主張されるケースもありました。こうした懸念から、SBTi(国際的な企業の気候目標基準)でも「実排出の削減を最優先にすべき」という立場が再確認され、範囲3排出(サプライチェーン全体)に対するオフセット活用のあり方が議論されています。

出典:SBTi

2024年に改訂されたオックスフォード原則も、まず自らの削減を進め、その上で耐久性のある除去を補完的に使うことを強調しました。つまり、ネットゼロの課題解決には、削減を先に進め、除去は質を重視して慎重に扱う姿勢が求められるのです。

カーボン・オフセットについては、こちらの記事も参考にして下さい。

日本のネットゼロの取り組み事例

画像引用:環境省

日本で政府や自治体がネットゼロ達成に向けて行っている取り組みは、おもに以下のような事例があります。

- 政府が2050年カーボンニュートラル実現と、温室効果ガスを2030年に2013年比46%削減する目標を掲げている

- 2035年には60%削減する案も公表し、中間目標をさらに強化する方向性を示している

- ネットゼロの実現に向けてGX(グリーントランスフォーメーション)政策を推進

- 経済性、快適性、健康性、環境への貢献に優れているZEHやZEBを推進している

- GXの柱となる 排出量取引制度(GX-ETS) は2023年に開始し、2026年以降段階的に義務化予定

- GXリーグには日本の排出量の半分以上を占める企業が参加し、J-クレジットや東京証券取引所での取引が活発化している

- 東京都は2010年から大規模建物を対象にキャップ&トレード制度を導入し、都市レベルでの排出削減を推進

日本は2050年のカーボンニュートラル実現と、温室効果ガスを2030年までに2013年比で46%削減する中期目標を掲げています。その実現に向けて進められているのが、GX(グリーントランスフォーメーション)と呼ばれる大規模な政策です。最近では政府が2035年までに60%削減する案も公表しており、ネットゼロ達成に向けた取り組みが段階的に積み上げられています。

出典:経済産業省

GXの柱のひとつが排出量取引制度(GX-ETS)で、2023年から始まり、2026年以降は段階的に義務化される予定です。また、GXリーグには日本の排出量の半分以上を占める企業が参加し、J-クレジットや東京証券取引所を通じた取引が活発化しています。

GXについては、こちらの記事も参考にして下さい。

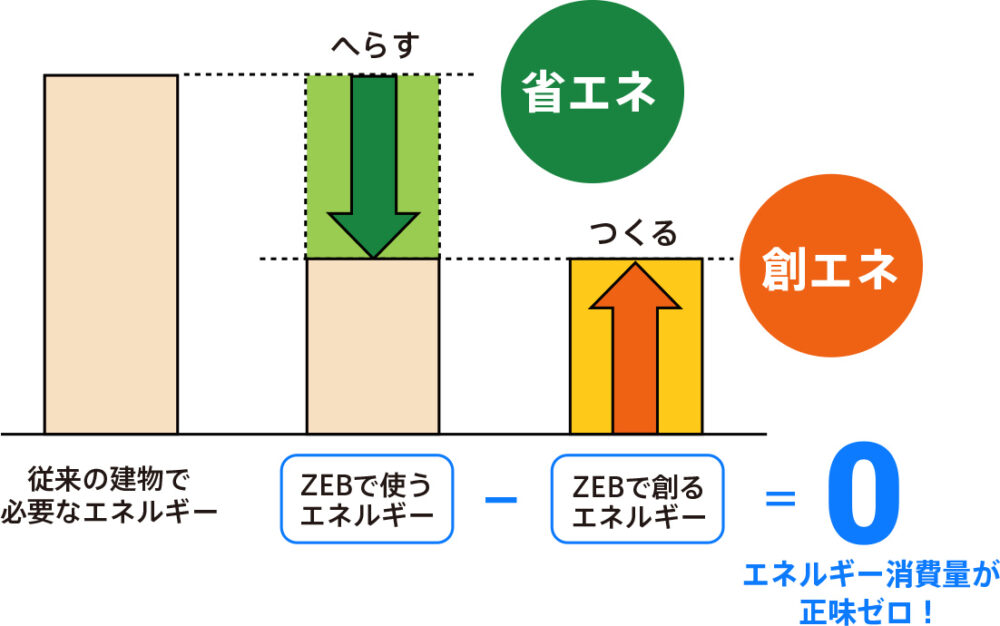

また、ネットゼロを目指すための基盤となる取り組みとして、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の建設を推し進めています。ZEHとZEBはいずれも、経済性、快適性、健康性、環境への貢献に優れており、温室効果ガスの削減に大きく貢献することが期待されています。

出典:環境省

さらに東京都では2010年から大規模建物を対象にした「キャップ&トレード制度」を実施し、都市レベルでの排出削減を進めてきました。このように、国の政策、自治体の制度、企業の自発的な取り組みが連動することで、日本は着実にネットゼロへ近づいているのです。

出典:東京都環境局

日本のおもな民間企業のネットゼロ取り組み事例

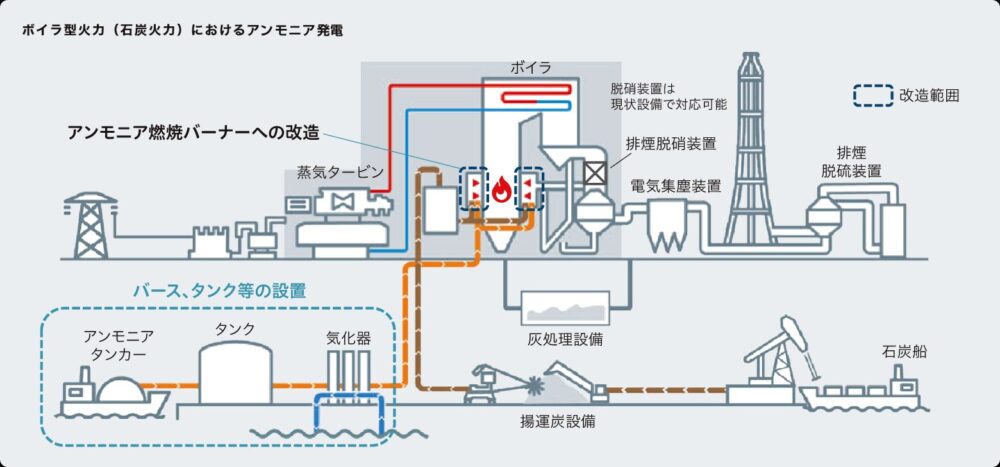

画像引用:JERA

以下は、国内の民間企業によるおもなネットゼロ(カーボンニュートラルや脱炭素)に関する取り組みの事例です。

花王

花王は2030年代に先駆け、2040年までにカーボンニュートラル(ネットゼロ)を達成し、2050年にはカーボンネガティブになることを目指す方針です。

同時に、プラスチック包装ごみのネットゼロ(2040年)を達成するという取り組みも進めています。

出典:花王公式サイト

JERA

火力発電所や再生可能エネルギーなど、おもに発電事業を展開するJERAは、今後10年間で約5兆円を投資し、LNG、再生可能エネルギー、および水素・アンモニアなど新燃料による発電を拡大していく計画です。

再エネ発電容量を2035年までに20GWに拡大し、化石燃料に依存した大型石炭火力を2030年までに廃止、2040年代にはアンモニアに転換します。

結果として、2013年比で60%以上のCO₂排出削減を目指しています。

出典:JERA公式サイト

三菱重工

三菱重工は2021年10月に発表した中期事業計画である「2021事業計画」において、2040年までに自社およびバリューチェーン全体でのネットゼロを目指す“MISSION NET ZERO” を宣言しています。まずは2030年に同社グループのCO₂排出を50%にまで削減する目標を掲げています。

出典:三菱重工公式サイト

日本製鉄

日本製鉄は2021年3月の中長期経営計画の中で、気候変動問題への取り組みを経営の最重要課題と位置付け、同社独自の取り組みとして「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050」を公表しました。2030年までに高炉を電気アーク炉へ変更したり、水素による還元鉄の製造を導入するなど、製鉄プロセスの脱炭素化を進める計画を掲げています。

出典:日本製鉄公式サイト

商船三井

商船三井はアジアでのCCS(CO₂の回収・貯留)インフラ構築に向けて、液化CO₂運搬船の開発をマレーシア企業と共同で実施し、2028年の運用開始を目指しています。また、海運業界としては世界初のブルーボンド(Blue Bonds)発行の計画もあり、「Blue Action 2035」戦略の一環として海洋・グローバル環境保全に対して約4,500億円規模の投資を進めています。

出典:商船三井公式サイト

ネットゼロは意味がない?

「ネットゼロは意味がないのでは?」という疑問を耳にすることもあります。しかし、結論から言えば意味がないわけではなく、その実行方法にこそ「意味のある・ない」が分かれるのです。IPCCは、ネットゼロに到達することが地球温暖化を止める条件であると整理しています。問題となるのは、実際の削減を後回しにして安易にクレジットや植林だけで“帳尻を合わせる”場合です。

出典:IPCC

2024年に改訂されたオックスフォード原則は、企業に対してまず自社の排出削減を最優先に行い、その上で耐久性と追加性の高い方法で除去を組み合わせること、さらに取り組みの透明な開示と第三者検証を求めています。SBTiをめぐる議論も「削減を主、除去は補完」という方向に収束しつつあり、正しく設計されたネットゼロであれば十分に意味があることが確認されています。つまり、ネットゼロの有効性は「どう実行するか」によって決まるのです。

出典:オックスフォード原則

まとめ

画像引用:環境省

ネットゼロは、排出をまず大幅に減らし、残った分を質の高い方法で補うというシンプルな仕組みです。国際的にも日本国内でも、価格付けや市場整備、透明性の確保といった取り組みが本格化しており、すでに実装段階に入っています。

国が実施するGX-ETS(排出量取引制度)や企業の取り組みなどが連動して進むことで、2050年のカーボンニュートラルは現実味を帯びています。未来の標準は「低炭素が当たり前」という社会です。ネットゼロに向けた取り組みを継続することが私たちの暮らしを守り、持続可能な未来を実現する道につながるでしょう。