自然災害などの非常時に備えて、ご家庭に蓄電池を設置したいとお考えの方は多いでしょう。

特に心配なのが、大きな地震が発生して長時間の停電に見舞われてしまったときです。

でも、例えば地震で周辺の電気系統が大きな損害を受けた状態で、本当に蓄電池は役立つのでしょうか?

蓄電池は、停電が発生したときの使い方や、蓄電池に貯めた電力の使い方に注意点があります。

いざというときに慌ててパニックにならないように、あらかじめ蓄電池の正しい使い方を知っておく必要があります。

この記事では、家庭用の蓄電池が地震対策になるのかということから、停電時の蓄電池の使用方法まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

家庭用蓄電池は本当に地震対策に必要?

日本では、普段の生活で停電になることはほとんどありません。

たとえ停電になっても、電力系統の問題ではなく、各家庭内で一時的に電気をたくさん使い過ぎてブレーカーが落ちた場合が多いです。

それなら蓄電池は必要ないのではないかというと、そうとも言えません。

なぜなら、災害時には突然「長時間の停電」が起こることがあるからです。

日本は自然災害が多く発生する国で、台風や地震などが原因で電線や電柱が壊れると、長時間の停電になることがあります。

そのため、復旧するまでには時間がかかることが多いのです。

1990年代から日本では停電回数が少なくなってきましたが、逆に大きな自然災害は増えており、その影響で停電が発生しています。

つまり、日本の停電は発生する回数は少ないですが、自然災害時に停電が長時間にわたることが多いのです。

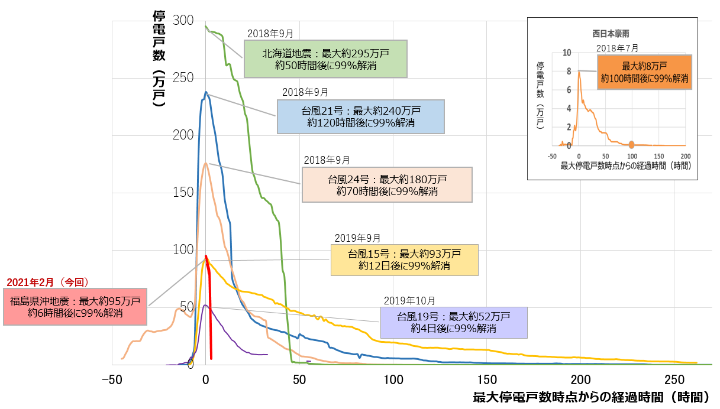

参考として、2018年以降に発生したおもな台風と地震による停電戸数と、復旧にかかった時間を表した以下のグラフを見てみましょう。

出典:資源エネルギー庁

台風による停電は、一般的には長くても3日間以内には復旧します。

しかし、2019年の台風15号は最大で12日間もの停電を引き起こしました。

関東地方では停電した戸数が93万戸に達し、東日本大震災以来最悪の停電被害となりました。

また、2018年9月の北海道地震では、完全復旧までに約50時間かかっています。

日本の電力系統は世界でもトップクラスに停電回数が少ないので、逆に言うと国民は停電への対策に慣れていません。

台風や地震などの自然災害による停電は、鉄塔や電柱などを破壊してしまうことがあるため、復旧までに長時間かかることがあります。

普段、電気によって当たり前のようにできていることが、数日間もできなくなったときのことを想像してみて下さい。

おそらく、多くの人が強いストレスと不安感に襲われることでしょう。

ゆえに、蓄電池を自宅に設置しておくことは、地震対策にも有効なのです。

家庭用蓄電池で通常の生活ができる?

蓄電池で貯めた電気は、停電の時にどのくらい使えるのでしょうか?

ここでは、蓄電池で使える家電製品や、使用できる日数などを、具体的な情報をもとに説明していきます。

結論から言うと、蓄電池があれば約1日は停電の時でも最低限の生活を確保できます。

まずは、家庭でよく使う家電製品の消費電力から見ていきましょう。

| 家電製品 | 消費電力の目安 |

| エアコン(冷房) | 1,000~2,000W |

| エアコン(暖房) | 800~1,500W |

| テレビ(32インチ) | 30~70W |

| テレビ(55インチ) | 100~200W |

| 冷蔵庫(200L) | 50~100W |

| 電子レンジ | 800~1,500W |

| 炊飯器 | 500~1,000W |

| 掃除機 | 500~1,000W |

| 電気ポット | 1,000~1,500W |

| ドライヤー | 1,000~1,500W |

家電製品が使う電気の量は、大きさや種類によって異なります。

例えば、エアコン・電気ケトル・電子レンジなどは、多くの電気を使います。

一方、冷蔵庫やLED照明は、長時間使ってもあまり電気を使いません。

停電時には、使いたい家電製品の優先順位を決めて蓄電池の電気を使っていくことになります。

例えば、冷蔵庫・LED照明・スマートフォンの充電などは生活のために必要です。

また、夏や冬にはエアコンも必要でしょう。

蓄電池の容量によっては、エアコンを我慢すれば2~3日過ごすことができる場合もあります。

エアコンをつけながら電気ケトルや電子レンジを使用するなど、消費電力の大きい家電製品を同時に使用することは、できる限り使用を避けたほうが無難です。

蓄電池に貯めていた電力は、普段の生活と全く同じように無限に使えるわけではないため、どの電化製品を利用するかは慎重に決める必要があります。

災害の大きさによっては停電が長引く可能性もあるので、蓄電池の残量を確認しながら電気を使い、必要最低限の電力を確保することが大切です。

家庭用蓄電池を停電時に使うときのポイント

蓄電池には電気を貯めておくことができますが、いざ停電が起こったときに、蓄電池の電気をすぐ使えるのでしょうか?

実は、何もしなくてもいいというわけではありません。

停電したときに、どれだけ蓄電池の電気を使っても大丈夫なのか、そして停電したときに、蓄電池の使い方を理解しているかどうかが重要です。

正しい使い方を知らないと、せっかく貯めておいた電気が使えないことがあります。

停電が起こったときに蓄電池を活用できるように、以下の点に注意しましょう。

自立運転モードへの切り替え

蓄電池を普段使っているときは、運転モードが「経済モード」や「グリーンモード」などになっています(メーカーごとに呼び名が違います)。

しかし、停電したときは「自立運転モード」に切り替えなければ蓄電池の電力は使えません。

メーカーや機種によっては、自動切り替え機能がなく手動での切り替えが必要な場合もあるので、事前に確認しましょう。

蓄電池のタイプによる使用可能なコンセントや家電製品の違い

蓄電池には、全負荷型と特定負荷型の2つのタイプがあります。

全負荷型は停電でも家全体で使えますが、蓄電池の消費が早くなってしまいます。

特定負荷型は、特定の部屋や電化製品のみが使えますが、蓄電池を長く使えるというメリットがあります。

どちらのタイプに該当するのか、あらかじめ確認しておきましょう。

蓄電池の操作方法の確認

蓄電池の操作方法や自立運転モードへの切り替え方法を事前に確認しておくことで、停電時にスムーズに蓄電池を使えます。

操作は、パワーコンディショナに付いているスイッチを切り替えたり、専用のモニターから操作するなど、メーカーや機種によってさまざまです。

また、自立運転用のコンセントの場所も必ず確認しておきましょう。

電力量の管理

停電時に蓄電池を使用するときは、蓄電池の残り電力量を常に確認しましょう。

蓄電池の電力はあくまで非常用であり、必要以上に電気を使わないように注意しなければなりません。

また、いざというときに蓄電池から電気を供給できるように、日頃から充電しておくことが大切です。

家庭用蓄電池の設置を検討中の方には、こちらの記事もおすすめです。

家庭用蓄電池があれば地震による停電も安心

家庭に蓄電池を設置しておけば、地震などで長時間の停電が起こったときでも、最低限の生活をすることができます。

ただし、蓄電池を使うときには自動運転モードに切り替えたり、どの家電製品を使うかを考えるなどの注意が必要です。

地震で停電したときにも安心して生活できるように、この機会にぜひ蓄電池の導入をご検討ください。

まずはお気軽にお見積もりからいかがでしょうか。