電力の安定供給が重要な課題になっている近年において、密かに注目されているのが水力発電の一種である揚水発電です。しかし揚水発電は普段私たちの目に触れない場所にあるため、存在自体を知らない人も多いでしょう。この記事では、揚水発電の仕組みやメリットなどを初心者の方にもやさしく解説しています。

揚水発電とは?

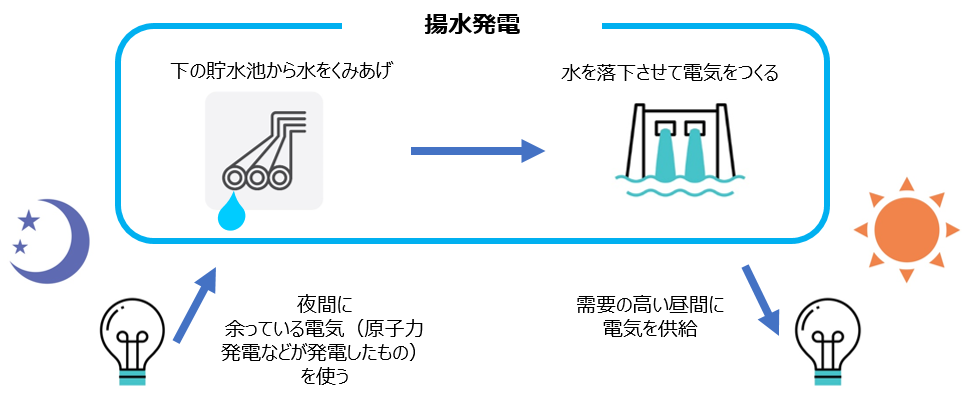

画像引用:資源エネルギー庁

揚水発電とは、一般的には山間部に建設されたダム湖を活用する水力発電です。揚水発電が通常の水力発電と異なる点は、2つのダム湖を活用して発電するということです。

この2つのダム湖の間には一定の高低差があります。高い位置にあるほうのダム湖に水を貯めて、低い位置にあるダム湖へ向けて水を流すと、位置エネルギーを持っている水がタービンを回転させることによって発電できます。

さらに、下部のダム湖から上部のダム湖へ水を汲み上げて再利用できることも揚水発電の特徴です。水を上部ダム湖へ汲み上げる際には、夜間の安価な電力が利用されるので経済的です。

日本は山地が非常に多いため、水力発電に適した地形が多く、その特徴を活かして揚水発電も数多く設置されています。次項では、揚水発電のより詳しい仕組みを解説します。

揚水発電のおもな仕組み

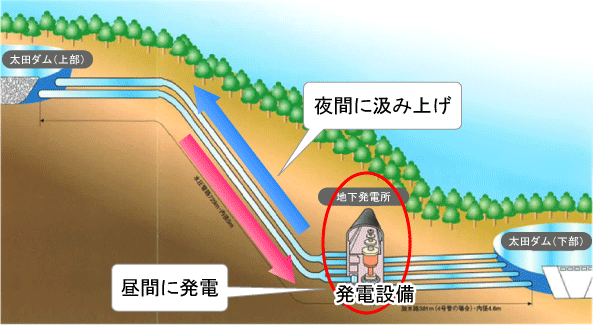

画像引用:首相官邸ホームページ

先述のように、揚水発電がその能力を発揮するためには2つのダム湖を持ち、それらの間に一定の高低差が存在していることが条件です。国内の揚水発電では500m前後の高低差を持つ場合が多いです。

また、夜間のうちに下部のダム湖から上部のダム湖へ水を汲み上げておくことにより、電気がたくさん必要な時間帯に合わせて発電できます。揚水発電では上下どちらかのダム湖に水が貯まっている限り、何度でも発電できます。つまり、私たちが日常生活で使用するバッテリーが充電と放電を繰り返しているのと同じことです。このように揚水発電は巨大な電池のような役目も果たせます。

資源エネルギー庁によると、揚水発電は2022年時点で全国42地点で導入されており、発電容量は約2700万kW。これは世界でも有数の規模です。したがって、揚水発電は水を上下させるだけのシンプルなしくみで大きな出力を実現し、電力系統全体の“安定剤”として重要な役割を果たしています。

揚水発電のメリット

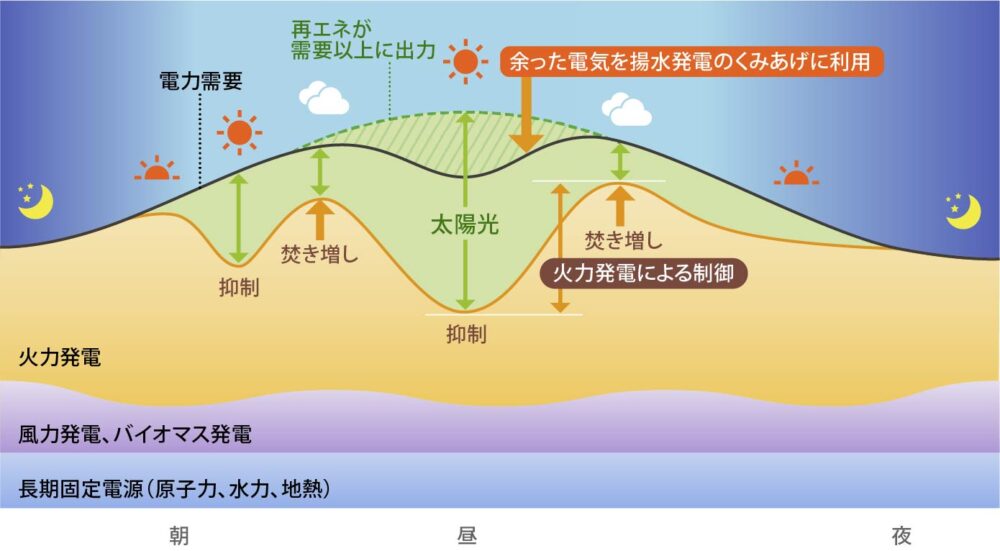

画像引用:資源エネルギー庁

揚水発電のおもなメリットは以下のとおりです。

- 需要の急変や発電設備のトラブル時に、出力応答が非常に速い

- 大容量で長時間の供給が可能

- 可変速機を用いて高度な制御が可能

揚水発電の大きなメリットは“瞬発力のある大容量ストレージ”という点にあります。需要の急変時や発電設備のトラブル時に出力応答が非常に速いこと、数千万kW単位という大容量で長時間の供給が可能なこと、さらに可変速機を用いることで揚水中でも出力や消費電力をきめ細かく制御できる点が評価されています。

実際、東京電力の葛野川発電所では可変速電動機を採用して応答性と効率を高めており、調整力公募制度でも揚水の起動・停止・出力調整まで指令対象に含めるなど、制度面でもその重要性が高まっています。これらを総合すると、揚水発電は瞬発力・大容量・高度な制御という三拍子がそろっており、電力の“最後の砦”として欠かせない存在です。

電気は、実は“貯めにくい”エネルギーです。なぜなら、貯めた電気を長期間放置しておくと放電して減ってしまうからです。揚水発電では、エネルギーを水の状態で貯めておくことができるので、放電を防いで必要に応じてエネルギーを使用することができるのです。近年では揚水発電のこれらの特徴が、電力の安定供給を支えるために不可欠であるとして再評価されています。

揚水発電が抱える課題

画像引用:東芝エネルギーシステムズ

一方で、揚水発電にはおもに以下のような課題もあります。

- ポンプで水を汲み上げてから発電するまでにエネルギーの損失がある

- 用地や環境面などの制約があり、新設が難しい

- 設備の更新には多大な資金が必要

揚水発電は、下部のダム湖からポンプで水をくみ上げてから発電するまでにエネルギーのロスが生じます。一般的に揚水発電の総合発電効率は65~75%程度にとどまり、いわば“電気を少し浪費”する構造です。

さらに、いくら揚水発電が優秀な発電設備だといっても、次々と建設できない事情があります。大規模なダムの新設には、用地や景観、環境保全の制約が大きいからです。国内には既に多くのダムが建設されており、揚水発電に適した用地があまり残っておらず、近年は新設そのものが難しくなっています。

また、古い設備の更新も課題の一つです。国内最大級の奥多々良木発電所でも、老朽化した3・4号機の設備更新計画が進められており、効率改善と信頼性向上が求められている状況です。これらの点を踏まえると、揚水発電は電力供給の強力な安定化手段である一方、発電効率の損失や環境面への配慮、設備の維持管理が持続可能な活用の鍵となります。

近年では大規模な水力発電を建設する代わりに、国内各地で小規模な水力発電所の建設も進んでいます。小水力発電について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にして下さい。

国内のおもな揚水発電

画像引用:東京電力リニューアブルパワー

日本には地形を生かした世界有数の大型揚水発電所が各地に点在しており、地域の電力を支えています。国内の代表的な揚水発電は以下のとおりです。

- 神流川発電所

- 葛野川発電所

- 奥多々良木発電所

- 新豊根発電所

神流川(かんながわ)発電所は群馬県と長野県の2県にまたがる純揚水発電所で、約653mの落差を活かして発電しています。東京電力リニューアブルパワーが管理しており、計画最大出力は282万kWで、現在は1・2号機で最大94万kWを運転しています。

出典:東京電力公式サイト

山梨県にある葛野川(かずのがわ)発電所も、東京電力リニューアブルパワーが管理しています。落差は約714mで、最大出力160万kW(現状120万kW)という大規模な揚水発電所です。可変速機が採用されており、揚水中でも出力調整が可能です。

出典:東京電力公式サイト

兵庫県にある奥多々良木発電所は、関西電力が管理しています。出力193.2万kWという国内最大級の揚水発電所です。1974年に運転を開始し、2024年から老朽設備の更新が進められています。

出典:関西電力公式サイト

新豊根発電所は愛知県と静岡県の2県にまたがる出力112.5万kWの揚水発電所で、電源開発(J-POWER)が管理しています。50Hzと60Hzの両周波数に対応していることが大きな特徴で、中部と関東・関西エリアをつなぐ重要な役割を担い、電力ネットワークの柔軟性を高めています。

出典:J-POWER公式サイト

揚水発電はエネルギー問題解消の切り札になる?

画像引用:東芝エネルギーシステムズ

揚水発電は確かに“切り札の一枚”であり、大容量かつ素早い応答が可能な調整力として、大いに期待されている存在です。しかし、単独で全てのエネルギー問題が解決できるわけではありません。

近年の再生可能エネルギー比率の上昇に伴い、大容量かつ長時間の調整力が不可欠となる中、揚水発電は中心的な選択肢となりますが、立地制約や効率の限界があるため、送電網の強化や蓄電池、需要側リソース(DR)など他の設備との組み合わせで活用していくことが前提です。

実際、IEA(国際エネルギー機関)も各国における揚水発電の容量を示し、系統運用における蓄エネの主要役割を位置づけていますし、国内でも調整力市場での揚水指令権の整備が進められています。したがって、揚水発電は量×速さ×信頼性で突出しているものの、他の手段と組み合わせることで真価を発揮するのです。

まとめ

画像引用:国際環境経済研究所

揚水発電は日本の電力を支える“巨大な水の電池”です。世界有数の規模と瞬発力・大容量・高度制御という強みを持ち、再エネ拡大と系統安定に欠かせません。今後は設備更新と環境配慮、他のリソースとの連携を進めながら、賢く使いこなすことが、揚水発電をより持続可能かつ効果的に活用していく鍵になるでしょう。私たちの生活を陰で支える揚水発電に、今後も注目してみて下さい。